La femme, le ventre et la Faute

Le ventre, et la violence qu'il engendre : c'est le thème commun de trois romans, dans lesquels la vie d'une femme est montrée dans toute sa monstruosité.

Le premier est un roman populaire du XIXe siècle, qui suit la vie d’une « bâtarde » livrée à elle-même : Victoire la Rouge de George de Peyrebrune (1883). Le deuxième est un récit autobiographique dans lequel l'autrice raconte son avortement clandestin dans les années 1960 : L'Évènement d'Annie Ernaux (2000). Enfin, le troisième est un roman contemporain qui dessine une société renversée dans laquelle la nourriture et le sexe ont échangé leur rôle social : Dès que sa bouche fut pleine de Juliette Oury (2023).

Publiés sur une période de 40 ans, ils se rejoignent sur un point : le destin des femmes est dicté par leur ventre.

Si cet article ne s’affiche pas en entier dans votre boîte mail, vous pouvez le lire ici.

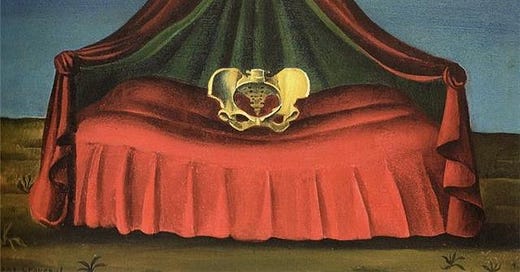

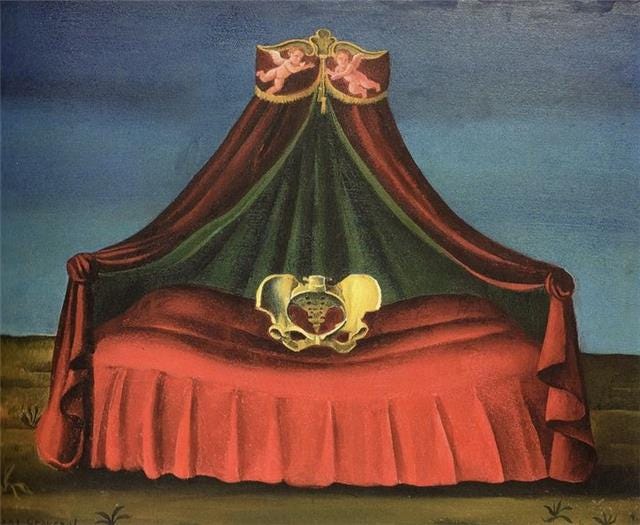

22 juin 2023. Les oraux de l’agrégation sont finis. À Paris pour quelques jours encore, je me rends, avec une amie agrégative, à l’exposition Surréalisme au féminin, au Musée de Montmartre. J’y découvre ce tableau qui me marque pour ce qu’il dit de la condition féminine, de cet entremêlement constant entre intime de l’amour et spectre mortifère. Pourquoi la violence (masculine) continue-t-elle de s’immiscer (voire de s’imposer) dans nos intimités ?

Tableau glaçant, qui fait grandir en moi une réflexion alors en germe : quels liens peut-on tisser entre le ventre féminin et la Faute, la honte, la culpabilité ? Pourquoi le ventre est-il si présent dans les récits de femmes ?

27 décembre 2023. Je lis, d’une traite, L’Évènement d’Annie Ernaux, ce récit où elle revient sur son avortement clandestin dans les années 1960. Le ventre, évidemment, y occupe une place de choix : c’est en son sein que se tissent toutes les problématiques d’une jeune fille dans les années où l’IVG était encore illégale et où la sexualité hors-mariage était une tare.

29 décembre 2023. Attrapé au hasard dans les rayons d’un Cultura, je commence la lecture de Dès que sa bouche fut pleine, un roman ultracontemporain de Juliette Oury. La couverture et les prémisses m’ont intriguée :

« Ce geste ne disait rien du désir de Bertrand, dont elle ne savait pas grand-chose, mais il parlait du jeune homme consciencieux qu’il était, de ceux qui avaient bien noté que les experts considéraient le rapport matinier, en ce qu’il rompait la chasteté de la nuit, comme le meilleur pour le métabolisme. Laetitia voyait que son amoureux mettait un point d’honneur à suivre les recommandations officielles et qu’il baisait donc équilibré, ne s’autorisant que peu d’écarts. »

Dans ce monde où la place du sexe et celle de la nourriture sont inversées, le sexe rythme les journées de tous, tandis que la nourriture est une affaire de l’intime, d’amants, qu’il faut taire et qui fait rougir.

Véritable expérience de lecture, Dès que sa bouche fut pleine est aussi un premier roman initiatique, l’histoire d’une jeune femme entraînée malgré elle par son désir, un désir défendu qu’elle va transformer en une force intime capable de la protéger contre toutes les formes d’aliénation. D’ailleurs, le désir et l’appétit sont-ils vraiment si différents ?1

Seulement quelques jours plus tard, je décide de lire Victoire la Rouge de Georges de Peyrebrune :

Au cœur du Périgord, dans les années 1860, la jeune Victoire, naïve orpheline sans éducation, est placée comme servante à la campagne. Maltraitée et dénigrée, elle fait pourtant montre de vaillance, jusqu’à sa rencontre malheureuse avec un garçon de ferme, qui la laisse enceinte et victime de l’opprobre de sa communauté. Retraçant sa trajectoire douloureuse, ce roman de l’exploitation féminine fait entendre les droits fondamentaux des femmes à disposer de leur corps, de leur sexualité, et pose de manière pionnière la question de leur consentement. Publiée en 1883, Victoire la Rouge est l’œuvre la plus célèbre de l’écrivaine Georges de Peyrebrune (1841-1917). Roman naturaliste invisibilisé, étude de la servitude, récit du refus et du viol, procès contre des lois misogynes : Victoire la Rouge est tout cela, et bien plus encore.2

Alors que ma réflexion s’étiole, j’envisage l’écriture d’un article : dans ces deux récits, le ventre féminin devient symbole de faute (ou de Faute), il est ce qui incarne l’imperfection et la culpabilité de la femme.

24 mars 2024. C’est seulement après quelques mois que j’envisage d’ajouter L’Évènement à cette réflexion qui grandit doucement. Peut-être est-ce parce que j’ai lu ces trois récits à la suite, mais j’y vois un discours qui s’y construit en sourdine, un discours nécessaire sur l’omniprésence et l’omnipotence du ventre dans la vie d’une femme. En quoi ce motif vient-il cristalliser toutes les problématiques de la condition féminine ?

Parce que c’est un sujet riche de complexité, je ne suis jamais venue à bout de ce projet d’article. Mais j’ai eu envie, aujourd'hui, de lui donner une forme plus développée, si ce n’est achevée : ma réflexion est toujours en cours et, surtout, elle ne fait que s’agrandir au fur et à mesure que j’approfondis ma culture littéraire “féminine”. Pour le moment, l’on s’en tiendra à ces trois livres.

Le ventre, symbole de la Faute

Dans Victoire la Rouge, le ventre de Victoire est un “ventre maudit” dans lequel pousse un enfant après chaque agression sexuelle, inscrivant la faute (sexuelle) dans un corps innocent (celui de Victoire) et incarnant la faute elle-même par un corps innocent (celui de l'enfant). Or, cette faute, Victoire ne la comprend pas : sa première grossesse est découverte alors même que la jeune paysanne participe à la procession de la Vierge, et lorsque sa maîtresse la congédie, Victoire est placée face à un mur d’incompréhension : pourquoi sa grossesse est-elle condamnable alors que celle de la Vierge est célébrée ? en quoi cette femme-mère est-elle différente d’elle ?

– Eh bien, dit [sa maîtresse], te voilà un enfant sur les bras, maintenant, c’est du propre ! Que vas-tu faire ?

Ces mots ramenèrent dans la pensée de Victoire le souvenir de ses visions des soirs de mai. Elle répondit naïvement, et avec une sorte de plaisir :

– Un enfant ! comme la Sainte Vierge.

– Misérable ! cria la fermière indignée. Oses-tu bien te comparer à celle que tu as outragée ?

– Mais, reprit Victoire obstinée, elle a bien un enfant aussi, elle ?3

Ce ventre qui porte, paradoxalement, la faute en devient le symbole. Et cette faute est plurielle : elle est sexuelle (les agressions subies par Victoire) mais aussi héréditaire. C’est la Faute que se transmettent les femmes depuis Ève :

En s’en allant, la Victoire pensait que sa mère, qu’elle n’avait jamais connue, avait dû l’enfanter ainsi, un soir, chassée aussi peut-être, et elle se demandait obstinément, avec un effort de sa pauvre cervelle étroite, quel mal elle et sa mère avaient donc fait.4

La faute se transmet de ventre en ventre, comme de mère en fille.

Héréditaire, elle est aussi morale et sociale, proche de la curiosité d’Ève dans le jardin d’Eden : Victoire, mue par ce désir “de ressembler aux autres filles”, entretient une curiosité constante à l’égard de l’amour qui la fait se fondre dès qu’un garçon lui témoigne de l’intérêt. En désirant devenir une femme, Victoire cherche en quelque sorte à s’élever au-delà de son rang, rang social de la bâtarde employée à s’occuper des champs et des animaux, mais aussi rang moral de la femme-bête qui convoite une humanité hors de portée. Or, l’aspect corporel de cette faute ne cesse de la renvoyer à ce statut animal : sa première agression sexuelle, par exemple, aura lieu dans une grange dans laquelle Victoire est faite captive comme une bête sans défense.

C’était le malheur qui la poursuivait. Et elle levait, et elle rabaissait le bigot ou la pioche, faisant des entailles énormes dans la terre, comme si, à force de la creuser, toujours plus bas, elle allait y cacher sa faute.5

Dans L'Évènement, la jeune Annie Ernaux écrit dans son journal : “Si seulement je n’avais pas cette RÉALITÉ dans mes reins”, faisant référence à la grossesse qu’elle pressent.

Je me savais dans une période à risques, selon le calendrier Ogino de contrôle des naissances, mais je ne croyais pas que “ça puisse prendre” à l’intérieur de mon ventre. Dans l’amour et la jouissance, je ne me sentais pas un corps intrinsèquement différent de celui des hommes.6

Le ventre incarne la faute parce qu’il marque la différence fondamentale entre les hommes et les femmes : pour ces dernières, l’acte sexuel a une conséquence. Mais il marque aussi une différence entre les “filles bien” et les “filles faciles” :

Je n’étais plus dans le même monde. Il y avait les autres filles, avec leurs ventres vides, et moi.7

Enfin, il instaure une frontière à l’intérieur même du “je”. Expliquant qu’elle ne parvient plus à se concentrer en cours, Ernaux écrit :

Maintenant, le “ciel des idées” m’était devenu inaccessible, je me traînais au-dessous avec mon corps embourbé dans la nausée.8

L’image du corps “embourbé” dit bien cette présence sourde de la faute, qui prend souvent l’image de la boue (notamment chez Kafka) et qui rappelle, aussi, la glaise avec laquelle Dieu crée les humains dans la Genèse. Le retour à la boue, c’est le retour à la Faute originelle, le retour à la culpabilité.

Dans Dès que sa bouche fut pleine, Laetitia, personnage principal du roman, est confrontée à un désir qu’elle peine à contrôler : “un appétit lancinant crispait son ventre et irradiait tout son corps, jusqu’à lui brûler la peau”. Ici, l'appétit est littéral : dans une société où la sexualité est banalisée et la nourriture un sujet tabou, Laetitia a faim, partout, tout le temps. Cette faim est une pulsion animale qui éloigne Laetitia de son humanité première :

Laetitia a “honte” de sentir grandir en elle cet appétit ; elle se battra avec cette honte pendant tout le roman, tentant tour à tour d’affamer puis de satisfaire ses désirs.

La “monstruosité singulière” qu’elle mentionne, son éloignement de la normalité (“l’appétit qu’elle ressentait était trop intense pour être normal”) disent le devenir-monstre de la femme mue par son ventre : lorsqu’elle s’abandonne au Ventre, la femme répète le péché originel, elle chute de l’humanité vers une animalité crasse.

« La libération des femmes commence au ventre. » (Simone de Beauvoir)

Le monstre féminin

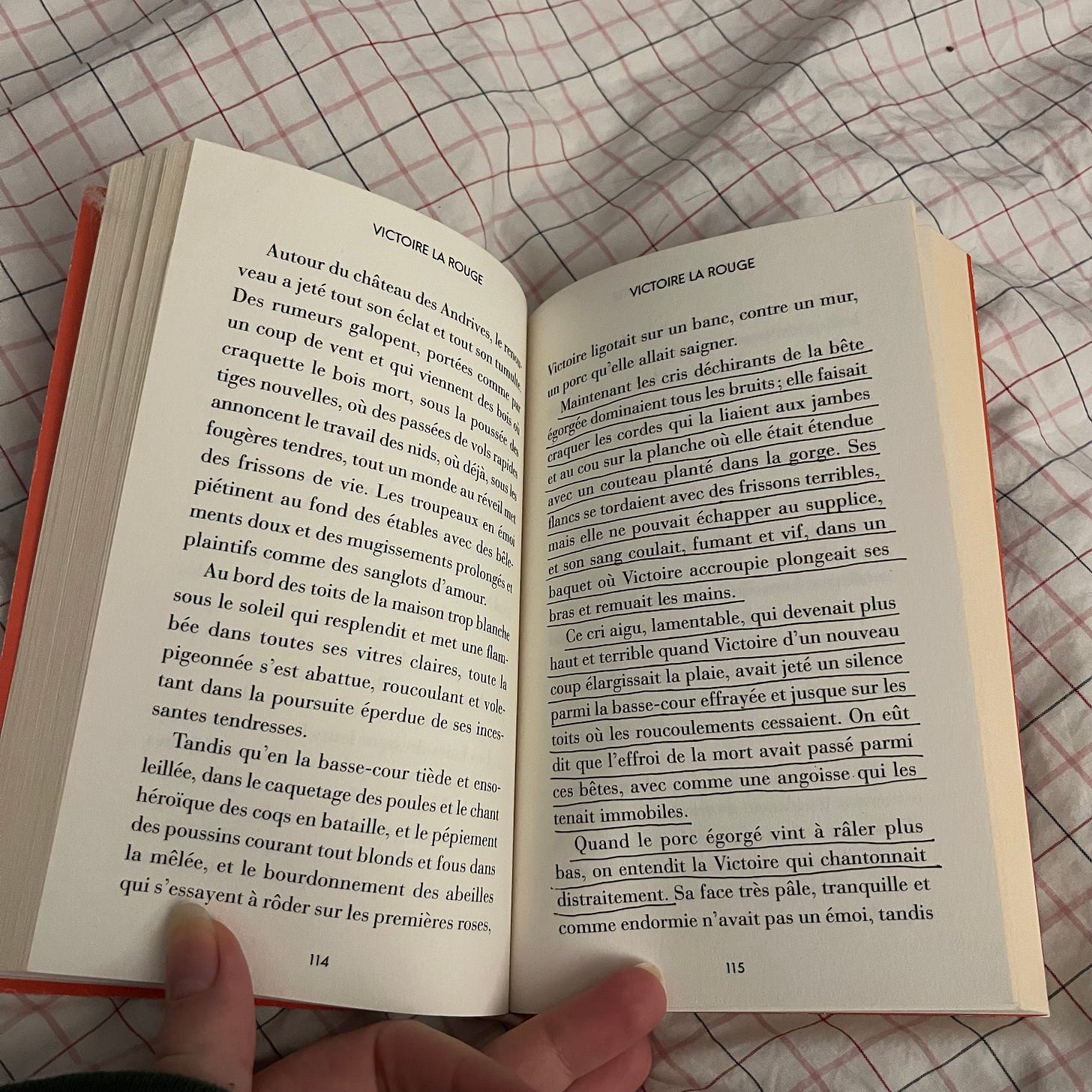

Le sort de Victoire est sans cesse rapporté à celui des animaux.

Dans son essai The Sexual Politics of Meat. A Feminist-Vegetarian Critical Theory, Carol J. Adams explique que l’abattage des animaux comme le viol des femmes ont pour conséquence de faire des animaux et des femmes des “référents absents” de la violence subie : pour rendre la violence supportable dans le langage, le mot “viande” remplace l’animal mort ; le mot “viol” est quant à lui vidé de son sens sexiste et sexuel lorsqu’il est utilisé dans des expressions comme “le viol de la planète”, pour désigner des catastrophes écologiques.9 Carol J. Adams relève aussi la ressemblance frappante des outils utilisés pour contrôler et mutiler les corps des animaux et ceux utilisés en pornographie pour contrôler les corps des femmes.

Victoire, ne pouvant se comparer à la Vierge, se compare alors à la vache et à son veau, enviant la liberté maternelle de cette vie animale célébrée :

Elle devenait farouche comme un animal sauvage et traqué. Ses regards en dessous luisaient de douleur et de haine. Une révolte la tenait sans qu’elle sût contre qui, sinon contre la vie elle-même qui l’avait faite si misérable et abandonnée, avec des appétits de brute, qu’elle se gardait cependant d’assouvir, et qui, pour une fois qu’elle s’y abandonnait, sans savoir encore, la jetait à la honte, la livrait aux injures, la chassait hors des foyers honnêtes où son ventre maudit portait le déshonneur.

Dans ces heures de colère et d’effroi, où elle se tenait accroupie, tassée et comme acculée à la haie qui la cachait, semblable à une bête énorme, avec son poil fauve qui lui tombait sur les yeux, et ses mamelles lourdes, et ses mains crispées sur la terre comme des griffes sanglantes au bout d’un bras roide et roux, guettant pour n’être pas surprise, – quelquefois passait au loin, vers la coudée des prés, quelque vache lente et rêveuse, broutillant, la tête retournée vers le petit blond et tendre, qui la suivait en piquant du nez sa mamelle pendante. La Victoire attachait sur eux ses yeux agrandis ; elle soufflait plus fort, en regardant, sans lâcher, l’allure rythmée de la vache paresseuse, tranquille et fière en sa maternité, battant ses flancs féconds de sa queue doucement balancée, ou s’arrêtant, la jambe écartée, pour livrer son pis gonflé à son petit qui mordillait et tiraillait, la tête penchée, flageolant sur ses longues jambes fines de nouveau-né.

Et Victoire s’oubliait à crier, le poing en avant, tout aveuglée de larmes :

– Elle est heureuse, au moins, celle-là !

Le ventre et tout ce qu’il contient de physiologique (règles, grossesse, désir) renvoie la femme à son animalité.

Comme le rappelle Joyce Carol Oates dans sa préface à A Darker Shade10, le lien entre les femmes et la genre du body horror (“horreur corporelle”) est intrinsèque car le vécu féminin est ancré dans des expériences violentes – les règles, puis la grossesse. Cette présence d’un nœud de violence dans le corps féminin, centré au niveau du ventre, inscrit les femmes dans une alternative : ignorer la violence, s’en détacher complètement ou l’épouser et vivre avec elle. Cette alternative divise les femmes : dans Victoire la Rouge, elle sépare Victoire des femmes bourgeoises, horrifiées lorsqu’elles voient Victoire abattre le porc qu’elles mangeront le soir même.

Le choix d’Annie Ernaux d’avorter la sépare à la fois des femmes qui ne pèchent pas sexuellement et de celles qui accueillent à bras ouverts la maternité : c’est un choix doublement fautif, puisque la jeune femme faute et choisit ensuite la violence pour se débarrasser de la conséquence de sa faute.

« On dit volontiers que les femmes “ont des maladies dans les ventres” ; et il est vrai qu’elles enferment en elle un élément hostile : c’est l’espèce qui les ronge. » (Simone de Beauvoir)

Dans son article intitulé “Le fruit de mes entrailles… La typologie embryonnaire de l’« extrême contemporain »”, Katarzyna Kotowska fait un lien entre l’abjection théorisée par Julia Kristeva et l’expérience de la grossesse. Selon elle, la grossesse confronte la femme à un autre soi, qui en même temps l’habite et la parasite.

C’est le ventre qui aliène la femme, qui la rend autre ; c’est lui qui interroge constamment (au moins tous les mois) l’identité physique de la femme, son existence en tant que corps.

J’ai su que j’avais perdu pendant la nuit le corps que j’avais depuis l’adolescence, avec son sexe vivant et secret, qui avait absorbé celui de l’homme sans en être changé – rendu plus vivant et plus secret encore. J’avais un sexe exhibé, écartelé, un ventre raclé, ouvert à l’extérieur. Un corps semblable à celui de ma mère.11

(Pendant que j’écris cette article, assise dans un café-librairie avec une amie, j’entends la conversation de deux filles qui parlent de leur désir d’avoir des enfants et de l’effet de la grossesse sur leur amie. Le ventre habite les discussions et les pensées des femmes.)

La faim des femmes

Mais pourquoi aussi avait-elle faim ?12

Malgré tous ses défauts, le roman de Juliette Oury tisse un lien essentiel entre la faim et le désir féminin, faisant remonter le désir dans le ventre. Ce déplacement physique du désir, de l’utérus à l’estomac, permet de cristalliser l’importance que prend le ventre dans le vécu féminin.

Elle contemplait en elle une blessure qu’elle ne savait pas comment soulager, et ne comprenait pas ce qui l’avait ouverte. Si la déchirure menaçait de longue date et venait seulement de céder, elle n’avait rien senti de cette usure. Ce besoin viscéral la terrifiait. Elle en aurait hurlé, mais la honte nouait sa gorge.13

L’appétit, comme le désir, fait de la femme un monstre. Parce qu’elle la renvoie à son animalité d’une part, parce qu’elle la rapproche du masculin d’autre part : l’appétit, le désir, déplacent la femme du rôle de désirée au rôle de désirante.

Joyce Carol Oates, dans sa préface à A Darker Shade, explique ainsi que les monstres les plus terrifiants de la mythologie sont les monstres féminins : gorgones, hydres… Elle remarque que ce qui rend ces figures monstrueuses, c’est leurs attributs masculins : le monstre repose sur un féminin perverti, un féminin-masculin, qui échappe au pouvoir des hommes.

Le désir ou l’appétit, parce qu’il est l’expression d’une volonté, rend la femme active et la sort de sa passivité forcée. C’est le même mouvement que celui qui permet le passage du male gaze au female gaze :

Dans un monde ordonné par l’inéquité sexuelle, le plaisir de regarder a été divisé entre l’action/le masculin et la passivité/le féminin. Le regard masculin déterminant projette son fantasme sur la figure féminine qui est stylisée selon ce fantasme. Dans leur traditionnel rôle d’exhibitionnistes, les femmes sont simultanément regardées et données à voir, leur apparence physique ayant pour fonction d’avoir un fort impact visuel et érotique afin qu’elles puissent être décrites comme étant faites-pour-être-regardées.14

Pour en revenir à ce tableau de Jane Graverol, je trouve qu’il dit toute l’ambivalence du lien entre la femme et son ventre : parce que le ventre, c’est en même temps le vestige des désirs, de la sexualité et ce qui accueille, dès les règles, la violence. Avant même de découvrir la violence des hommes, le corps féminin s’habitue à et se construit autour d’une violence biologique, héréditaire, héritée de la mère.

On y voit aussi la mise en scène d’un regard masculin, qui sexualiserait le corps féminin même après sa mort : car la femme n’existe qu’en tant que corps, et surtout qu’en tant que bassin, que hanches, que ventre. La littérature, le cinéma, l’art en général permet aux femmes de dire leur attachement au ventre en même temps que leurs tentatives d’échapper à la prison du ventre.

Littérairement vôtre,

Ève

P.S. : En faisant mes recherches pour cet article, je suis tombée sur cette nouvelle de l’écrivaine taiwanaise Hsieh Chi-Ling, “Faim femme”. Je ne l’ai pas encore lue, mais elle a l’air tout à fait dans le thème et me/vous permettra peut-être d’approfondir la réflexion amorcée ici.

Texte de la 4ème de couverture, éd. Flammarion.

Texte de la 4ème de couverture, éd. Livre de Poche. Le texte entier est disponible sur Wikisource.

Georges de Peyrebrune, Victoire la Rouge, éd. Talents Hauts, coll. “Les Plumées”, p. 52.

Victoire la Rouge, p. 55.

Victoire la Rouge, p. 90.

Annie Ernaux, L’Évènement, éd. Gallimard, coll. “Folio”, p. 22.

L’Évènement, p. 30.

L’Évènement, p. 50.

Je traduis de l’anglais sans être certaine que cette expression est utilisée en français. Mais il suffit d’écouter 2 minutes de conversation entre des garçons de 15 ans pour les entendre dire que leur défaite sur Fortnite était un “viol”.

Voir ma vidéo sur le sujet.

L’Évènement, p. 108-109.

Victoire la Rouge, p. 143.

Juliette Oury, Dès que sa bouche fut pleine, éd. Flammarion, p. 58.

Laura Mulvey, “Visual Pleasure and Narrative Cinema”.

Merci beaucoup pour cet article très intéressant, j’ai sauté sur la notification dès que je l’ai vue ! Ta réflexion m’a rappelé Du domaine des murmures de Carole Martinez : un roman qui raconte l’histoire d’Esclarmonde, une jeune fille au XVI eme siècle si mes souvenirs sont bons, qui refuse de se marier et décide de se faire emmurer toute sa vie pour ne se dédier qu’à la religion (en une certaine forme elle se rapproche de l’idée de la Vierge). Néanmoins la veille de son enfermement, elle se fait violer. Elle unit donc cette recherche de la pureté avec la Faute (dont elle n’est pas responsable). Elle est vue par les pèlerins qui viennent la consulter soit comme la réincarnation de la Vierge soit comme une réincarnation d’Eve.

Je trouve que ce livre pourrait assez bien contribuer à cette réflexion sur le ventre et la faute :)

Supe intéressant, merci! J’avais hésité à lire Dès que sa Bouche fut Pleine et cet article m’a convaincue. L’idée du ventre m’a rappelé un aspect de La Duchesse de Malfi, de Webster: Bosola et Ferdinand, les deux antagonistes de la pièce, sont obsédés par l’idée de percer les secrets du ventre féminin, de voir au travers, avec pas mal de vocabulaire très stérile et médical. Étant donné que la Duchesse est la jumelle de Ferdinand, le mystère et le danger que représente le ventre féminin (qui met en danger le patrimoine, l’honneur de la famille et l’appartenance de la soeur à son frere) constitue un enjeu suffisamment important pour justifier de longues tirades très très misogynes comme quoi la femme renferme le mal dans son ventre. Bref, assez de blabla, merci beaucoup pour cette publication! J’adore te lire