La folie du langage

Réflexion sur le langage, la folie et l'espace du musée à partir de l'œuvre "Sympathies n°1" de Juliette George, suivie d'un entretien avec l'artiste.

Début 2024, je visitais l’exposition Sympathies n°1 de l’artiste contemporaine Juliette George. Tout de suite, j’ai voulu écrire dessus – j’ai rédigé un article, envoyé mes questions à l’artiste (qui m’a amplement répondu) et puis… plus rien. Le temps m’a manqué, l’article n’a jamais vu le jour.

Aujourd’hui, c’est cet article que je vous donne à voir, avec mes réflexions sur le langage et la folie ainsi que les éclairages & réflexions de Juliette George.

1. Sympathies n°1

Lorsque l’on arrive au 3bisf, à Aix-en-Provence, pour visiter la dernière exposition de Juliette George, on passe d’abord devant l’hôpital psychiatrique de la ville, ce lieu méconnu, parfois même inconnu, que les touristes évitent et que les habitants ignorent, plus ou moins volontairement. De l’autre côté de la grille – frontière matérielle qui vient creuser l’écart entre la “normalité” et ce qui ne l’est pas –, après la fontaine et les jardins inoccupés, on trouve enfin ce lieu où l’art est, peut-être plus qu’ailleurs, ouvert à tous.

La première pièce de l’exposition est couverte de mots, de citations, de morceaux de phrases célébrant le langage : “délire : s’écarter du sillon du texte”, “Que peut la littérature ?”, “LA MARGE FAIT TENIR LES PAGES”, “DÉTOURNER LE DIVAN DE PSY. SALON DE LECTURE CELLULE”, “Derrida propose, quant à lui, que l’écriture relève à la fois d’un remède et d’un poison.”, “XVIIÈME SIÈCLE : FOLIE ET LITTÉRATURE : IDÉE QUE TOUTE POÉSIE EST FOLIE, VOLONTÉ D’ÉCOUTER LA FOLIE COMME POÉSIE, POUR L’ÉCRIVAIN, EXPÉRIENCE DE LA LITTÉRATURE COMME FOLIE.”

La folie, comme construction sociale, comme source du génie (déjà dans le Problème XXX1), comme miroir de la littérature, continue de nous suivre pendant que nous découvrons ce qui semble être une représentation quadridimensionnelle de ce qui s’agite dans le cerveau de l’artiste.

La deuxième pièce, plus discrète, est très simplement disposée : vêtue de murs blancs, une petite bibliothèque se dresse en son centre qui contient plusieurs exemplaires du livre Sympathies n°1, lequel raconte la genèse de l’exposition et donne à voir les réflexions de l’artiste.

Entre les deux se tient la pièce principale, beaucoup plus grande, dans laquelle sont disposées des méridiennes et chaises longues de formes et de couleurs toutes différentes. Notre curiosité étant attisée, nous faisons ce qu’il nous semble être le plus naturel : nous prenons un exemplaire du livre et le lisons d’une traite, sur la méridienne qui nous promet le plus de confort.

Le temps est venu, alors, d’expliquer le concept de cette exposition.

L’artiste explique vouloir proposer une alternative à l’espace traditionnel du musée ou de l’exposition, qui est un espace d’inconfort physique : très peu de sièges, voire pas du tout, et quand il y en a ce sont des bancs sans dossier, donc inadaptés pour une contemplation longue des œuvres. Le musée est avant tout un lieu de passage, de mouvement, qui s’oppose à la fixité des œuvres.

Pour rendre au lieu d’exposition le confort dont il aurait besoin, Juliette George a acheté des méridiennes, chaises longues et transats d’occasion, tous uniques, et en a fait le centre même de son exposition. L’œuvre, ici, ce n’est pas seulement le livre et ses réflexions sur le langage, c’est d’abord l’expérience même du confort et du temps qui passe dans l’espace muséal, une expérience devenue inédite dans notre acception contemporaine du musée.

L’exposition est pensée en dialogue avec le lieu très particulier du 3bisf, puisque situé en plein cœur du centre psychiatrique d’Aix-en-Provence. La volonté d’inclure le confort physique dans le musée va de pair avec celle d’inclure le confort physique dans un lieu souvent représenté comme insalubre, froid, parfois violent : l’hôpital psychiatrique, au cinéma (ou plus généralement dans nos représentations mentales), quand il n’est pas tout de suite horrifique, nous évoque bains de glace (En attendant Bojangles, 2021) et instruments de torture (The Bell Jar, 1963).

Le lieu est donc inhérent à la portée de l’œuvre, en même temps qu’il inscrit, déjà, son existence sous le signe de la “folie”.

Qu'est-ce que la folie ? c’est d’avoir des pensées incohérentes et la conduite de même2.

L’hôpital psychiatrique, c’est l’endroit où les patient•es se confessent ou apprenent à se confesser, à utiliser le langage pour communiquer leur déroute intérieure. C’est l’endroit, justement, où le langage, avec ses règles strictes, tente de raisonner et de cadrer la déraison et l’incohérence.

Or, dans le “salon de lecture cellule”, la relation s’inverse : sur le “divan de psy”, où nous nous installons pour lire son livre, c’est Juliette George qui se confesse, racontant son processus créatif, ses essais scripturaires et, enfin, évoquant son père, figure grandissante qui devient au fil du texte le centre névralgique d’une réflexion sur le langage.

2. La folie, le langage

Impossible, quand on parle de folie (et de sa relation au langage), de ne pas évoquer Erasme et son Éloge de la folie. Écrivain de la Renaissance, il publie son éloge satirique en 1511. En en-tête du texte, on peut lire : “C’est la Folie qui parle”. Et que dit-elle ?

…de tout temps j’ai dit sans préparation ce qui me venait sur le bout de la langue.

N’attendez ici ni définition ni division, à la manière des rhéteurs mes confrères. Ce serait, selon moi, une malheureuse entrée en matière. En effet, mon sujet c’est moi-même ; me définir, ce serait renfermer dans des limites ma puissance qui n’en a pas ; me diviser, ce serait porter atteinte à l’unité du culte que tout le monde me rend si également. Et en somme, pourquoi irais-je vous donner dans une définition, une ombre, une copie incomplète d’une chose dont vous avez l’original sous les yeux ?

La folie, c’est la spontanéité pure, c’est l’indéfinissable, c’est précisément ce qui dépasse du cadre. Cette conception de la folie met l’accent sur son caractère naturel, affranchi de la culture humaine, donc des codes sociaux et du langage commun. Dans son Dictionnaire philosophique, Voltaire reconnaît que la “folie” n’est pas une maladie de l’esprit mais, plutôt, de la communication :

Nous appelons folie cette maladie des organes du cerveau qui empêche un homme nécessairement de penser & d’agir comme les autres ; ne pouvant gérer son bien, on l’interdit ; ne pouvant avoir des idées convenables à la société, on l’en exclut ; s’il est dangereux, on l’enferme ; s’il est furieux, on le lie.

Ce qu’il est important d’observer, c’est que cet homme n’est point privé d’idées ; il en a comme tous les autres hommes pendant la veille, & souvent quand il dort. On peut demander comment son ame spirituelle, immortelle, logée dans son cerveau, recevant toutes les idées par les sens très nettes & très distinctes, n’en porte cependant jamais un jugement sain ? Elle voit les objets comme l’ame d’Aristote & de Platon, de Loke & de Newton les voyaient ; elle entend les mêmes sons, elle a le même sens du toucher ; comment donc recevant les perceptions que les plus sages éprouvent, en fait-elle un assemblage extravagant sans pouvoir s’en dispenser ?

Ce qui fait défaut, chez le “fou”, ce n’est pas sa capacité à percevoir le réel mais à le traduire, pour lui-même et pour les autres. L’homme fou pense, rêve, sent comme n’importe quel homme ; mais il peine à digérer logiquement ce qu’il sent, à expliquer clairement ce qu’il pense3.

Dans Uzumaki (1998 ; Spirales pour le titre français), le dessinateur de mangas horrifiques Junji Ito choisit la forme de la spirale pour imager la folie :

Or, la spirale représente très bien le fait que la folie n’est pas un éparpillement d’idées sans aucun lien entre elles, mais une obsession qui s’auto-alimente et qui ne peut être partagée que si elle est contagieuse. Les personnages d’Uzumaki qui n’ont pas été touchés par la malédiction de la spirale sont incapables de comprendre l’obsession de ceux qui voient des spirales partout ; c’est une folie parce que c’est une obsession qui prend le dessus sur tout le reste – la famille, la vie ordinaire, la santé.

Dans une sorte de vengeance karmique, les personnages qui deviennent fous sont aussi ceux qui riaient de la folie d’autrui, qui étaient incapables de la comprendre, ne serait-ce que de l’appréhender avec empathie. Et cet élément dit quelque chose de la folie et du langage, puisque ce sont, précisément, les personnages les moins empathiques, ceux qui ne communiquent pas humainement et émotionnellement avec les autres, qui sont les plus propices à devenir fous.

“L’homme est un animal politique”, écrit Aristote4 ; il est fait pour exister en société, dans une civilisation régie par des codes, des coutumes, des lois. Il se construit avec et par les autres : c’est cette incapacité à se construire avec les autres et au sein d’une civilisation qui rend certains hommes “fous”. La folie, c’est à la fois le marqueur d’un échec de la communication et d’un danger pour la civilité ; car si les hommes ne parviennent plus à communiquer, comment peuvent-ils faire société ?

Ce qui se cache sous les troubles de la conduite, c’est peut-être toujours un trouble de l’expression. Comme le langage de l’insensé, la littérature a ses propres codes, on ne peut la déchiffrer qu’à partir de ce qu’elle dit. Elle est faite du langage, comme la folie. Peut-être la littérature et la folie sont-elles deux expériences mitoyennes du langage, marginales, transgressives ? Lorsque le langage ne remplit plus une fonction de communication, ça peut aussi peut-être devenir de la littérature5.

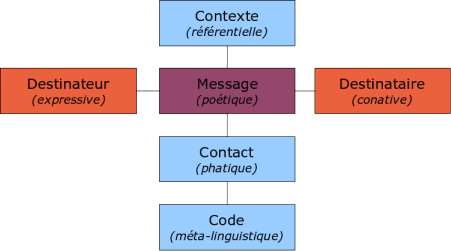

La force du travail de Juliette George est de ramener la folie à la littérature, et la littérature à la folie. Cette question d’un langage non-communiquant pose celle, plus large, des fonctions non-communicationnelles du langage, et donc de la littérature. C’est cette “fonction poétique” isolée par Jakobson des autres fonctions communicationnelles du langage :

La fonction poétique du langage, c’est selon lui “la visée du message en tant que tel, l'accent mis sur le message pour son propre compte6”. Or, le langage du fou n’est-il pas un langage poétique par excellence, concentré uniquement sur la matérialité des mots, leurs sons plutôt que leur sens ?

La folie, c’est un langage autre7.

Aussi, peut-on véritablement distinguer le langage frappé de folie de l’écriture automatique des surréalistes ? Cette pratique, André Breton la définit comme la “dictée de la pensée, en l’absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale8” : inutile de relever ici les ressemblances avec nos définitions de la folie… L’écriture automatique, qui a pour vocation d’explorer l’inconscient de l’écriture, se donne à voir comme un matériau brut, naturel – donc transformé ni par la conscience, ni par le langage. De la folie pure.

Là où sa vie matérielle avait été réduite, le langage pouvait encore peut-être faire exister quelque chose9.

3. Entretien

Revenue par la folie aux racines même de l’art, Juliette George a accepté de répondre à quelques-unes de mes questions. Entretien.

Ève Antonov : Il y a une idée de correction qui semble innerver l’exposition : le “salon de lecture cellule”, qui tend à corriger l’espace inconfortable du musée traditionnel, peut faire écho, dans le livre, au désir de corriger les fautes volontaires du père. Et on peut, aussi, voir une forme de correction dans le choix du lieu : l’hôpital psychiatrique comme tentative de “corriger” la déraison. Quel rôle a joué cette idée dans la création de l’exposition et du livre ?

Juliette George : Pas facile cette question !

Je ne suis pas sûre qu’on puisse parler de “salon de lecture cellule”, justement la cellule reste à sa place de cellule, inconfortable car sans assise et inconfortable car le texte y est exposé de manière chaotique. En revanche la pièce principale est bien un espace de lecture qui regarde justement vers l’inconfort des cellules (et leurs histoires).

L’idée de correction ne m’est jamais venue comme telle hormis lors d'entretien avec l'ergothérapeute donc d'une affaire de correction de la posture. Ce qui est intéressant car je me sens souvent dans une forme d'imposture, donc certainement, mal installée ou pas à la bonne place.

Si je ne suis vraiment pas certaine que l’art puisse réellement corriger ou réparer a posteriori, l’idée qu’il puisse ajuster certaines choses me semble intéressante. Evidemment dans la correction, il y a une notion d’autorité, de rétablissement d’un ordre des choses qui semblent meilleur qu’un autre (l’hôpital psychiatrique comme lieu d’enfermement donc de mise hors d’état de nuire). Je parlerai plus de réparation, ou d’ajustement, c’est ce que fait le 3bisf.

La réparation peut concerner la relation avec mon père comme avec le musée, le rapport au public, la relation de manière générale.

Il y a aussi un travail de réparation dans le choix d’objets déjà servis, vécus et dans le choix de l’exposition d’idées n’ayant pas servies mais qui sont réemployées pour former la cellule de droite.

Après, en retournant le sens du terme de correction, j’ai eu envie de développer une idée de correction et de respect pour les publics. De les juger dignes de saisir l’exposition bien qu’elle ne présente pas d’œuvres classiquement admises pour le public non spécialiste.

Vous pouvez suivre le travail de Juliette George sur Instagram ou sur le site documentsdartistes.org.

EA : Toujours dans cet élan correcteur, la création de ce “salon de lecture” paraît se construire en opposition radicale avec l’espace artistique traditionnel, voire avec une certaine forme de “consommation culturelle” moderne où la rapidité est devenu le maître mot. En plus de la réflexion sur l’espace, cette exposition a-t-elle découlé d’une réflexion sur le temps – temps laissé à l’art, à la littérature, au langage ? Peut-on parler, finalement, de ce “salon de lecture” comme d’un espace-temps ?

JG : C’est un espace-temps à géométrie variable, oui, selon les visiteur.ices. Le livre, emporté à la maison, prolonge ces notions hors de l’espace-temps d’exposition du 3bisf. Ce qui est intéressant c’est que les patient.es du centre en sont les premier.es usager.es. Iels y dormaient tous les jours ! L’équipe m’a dit que l’exposition leur manquerait une fois finie.

Je me permets de te proposer un passage que je voudrais ajouter dans le livre :

Le musée comme lieu de passage ou mieux d’accélération. Neuf minutes et quarante-cinq secondes, c’est le temps record selon France soir qu’un Américain avait mis pour visiter le Musée du Louvre. Neuf minutes et quarante-cinq secondes, la bande à part (1964) de Godard entreprenait de faire mieux. Selon une étude américaine de l’American Psychological Association de 2017, une personne passe en moyenne 28 secondes devant une œuvre d’art dans un musée. Pour lutter contre cela, différentes institutions organisent chaque année le “Slow Art Day”, un jour dédié durant lequel le·a visiteur·se et esthète est censé·e prendre son temps pour contempler les œuvres d’art à raison de 10 minutes environ par œuvre. Les résultats seraient étonnants sur la conscience, la transcendance et le bien-être. En France seul le musée des beaux-arts d’Orléans y participe. Le prochain sera le 13 avril 2024, le jour de fin de l’exposition. Pour qui prend-on les gens ? Même avec un projet de transcendance rapide et bon marché, je ne tiendrais pas 10 minutes devant un tableau contemporain sans une bonne méridienne.

Le musée est d’abord un espace de gestion de flux. Il faut que la masse humaine présente dans cette salle ne change rien à la température de l’air, à l’hydrométrie, à la conservation. Il faut aussi pouvoir évacuer rapidement les salles en cas d’incendie. Clic. Clic. Je vais devoir vous demander de patienter un petit instant madame pour régulation du trafic. Ça se joue entre toi et la Joconde. Clic dans l’autre sens. Vous pouvez y aller, bonne visite. Sauf à devenir le mandarin de Barthes, l’attente est presque toujours déçue. Et il faut se magner pour que les suivant·es puissent être déçue·s à leur tour. J’imagine que le premier truc qu’on apprend dans les grandes écoles c’est à faire patienter les gens. Le temps d’attente est une formidable mesure du pouvoir. Il est encore en rendez-vous… Il vous prie de bien vouloir patienter… Il va bientôt vous recevoir. Il n’en a plus pour très longtemps maintenant... en réalité, il est juste derrière la porte, et en se curant les ongles avec le bout de son ouvre-lettre, il jubile de vous faire bien comprendre que vous n’êtes qu’un misérable petit déchet crottesque et que votre temps n’a aucune valeur. Pourquoi avoir accepté qu’on vous traite de la sorte aussi vous ? Vous n’auriez pas dû. Respectez-vous vous valez mieux que ça. Cassez-vous. C’est fou ce que je suis prête à accepter en échange de ce que j’imagine être important pour ma vie professionnelle. Pourquoi je suis toujours en avance aussi ? Madame, votre température monte à 40, je vais vous demander sortir, vous risquez de détériorer les œuvres.

Le collectif d’artistes Art & Language s’est amusé de ces affaires dans les années 60 avec l’installation Air-conditioning show où rien n’était exposé si ce n’est l’espace lui-même et son système de régulation thermique. Je pense aussi à la mise en œuvre monumentale de ces flux dans l’architecture de Beaubourg et aux travaux d’Hans Haacke...

Dans cette architecture programmatique, le banc apparaitrait comme la solution toute trouvée. Il régulerait les flux humains en misant sur la fragilité de leurs lombaires. Mis à part des bancs, il y a bien sur ces sièges pliants (canne-siège) que je n’ai jamais envisagé de prendre. Ils m’évoquaient des accessoires gadgets de plage et donnaient une image très tourisme d’un lieu que j’ai longtemps considéré comme sérieux et de bonne tenue. J’y voyais le signe de caprices de consommateur·ices fainéant·es, de nouveaux rois Dagobert traversant les musées sur des chaises à porteurs comme ils eurent traversé n’importe quoi. La représentation de ces rois qui n’ont jamais rien accompli, ou fait néant, comme de ces visiteurs essoufflés, était enfantine. J’avais tenu ces corps étrangers à bonne distance de leurs peines. Les autres assises de musée qui me reviennent précisément en mémoire sont des œuvres de Tatiana Trouvé présentées à l’ouverture de la Bourse du Commerce à Paris. Il s’agit de chaises de gardien·nes parées de divers matériaux dont quelques coussins en marbre. Dans les sculptures de la série The Guardian, le gardien d’exposition brille par son absence. Il est ici évoqué par le dispositif propre à sa fonction, c’est-à-dire un siège. L’absence du sujet principal, la présence d’objets inattendus (coussin, tige métallique) et sa matérialité troublante, de marbre, de bronze et d’onyx, placent l’œuvre à la frontière du rêve et de la réalité lis-je sur le site de la collection. Au-delà du remplacement symbolique d’êtres humains par des objets sur lesquels le confort matériel est indisponible, le souvenir de ces chaises me frappe d’autant plus que les gardien·nes non métaphoriques des œuvres sont partout, précaires, et n’ont pas toujours le droit de s’asseoir confortablement. J’ai gardé une galerie un été. Assez vite, j’ai demandé à troquer un siège de torture métallique type chayère contemporaine (droite, froide, austère) contre une des mes chaises en toile rayée qui me rappelait Decor : a conquest de Marcel Broodthaers. L’assistante de galerie, qui me faisait le plaisir de sa complicité, accepta. N’officiant pas dans la même ville, lorsque les grands directeurs passaient, je remettais la configuration initiale en place.

EA : Dans le livre, la difficulté à écrire de la fiction revient à plusieurs reprises. Au lieu de l’écriture fictionnelle, est-ce que ce n’est pas finalement cet espace-temps qui permet de rassembler les idées éparses de la “chambre aux mots” (la pièce couverte de citations, de bouts de phrases) ? Comme si, d’une certaine manière, le divan symbolisait l’union entre l’artiste et le spectateur, l’artiste et ses idées, le spectateur et sa contemplation ?

JG : C’est intéressant !

L’échec supposé de l’écriture fictionnelle est un leurre de mauvaise foi pour créer du commun et justement pour faire des histoires. La chambre aux mots a un sens de brouillon plastique parce que la pensée (cortex droit) vient de manière brouillonne et éparse. Ce qui relie ces idées, c’est le résultat dans la cellule de gauche (cortex gauche) rationnel et peu sympathique dans la forme. Ce qui relie l’ensemble c’est effectivement, l’espace et le temps de l’écriture et de la lecture. Je crois que Marion en parle un peu dans son texte - comment se lit-on ? se lie-t-on ? Entre nous et soi-même ? Je suis souvent à côté de la plaque en ce qui me concerne. Je ne me vois pas telle que les autres me voient.

Je ne sais pas si c’est le divan (en tant qu’objet psychanalytique) ou juste l’assise qui nous relie ici. C’est-à-dire un problème de confort qui nous concerne toustes, PMR10 ou pas, à n’importe quel âge, connaisseurs ou pas de l’art contemporain. C’est ce qui m’intéresse dans chaque projet : comment faire en sorte que chacun.e, avec son bagage théorique et pratique, puisse y trouver son compte donc avec des niveaux de lecture différents.

J’aimerais beaucoup proposer ce format de “retour d’expo” plus souvent, en discussion (quand c’est possible) avec l’artiste à l’origine de l’œuvre. C’est un format un peu plus “traditionnel” dans sa forme, de l’ordre de ce qu’on peut lire dans les magazines culturels.

C’est tout pour cet article qui a enfin trouvé sa forme finale et complète. Bien que l’exposition soit terminée depuis un moment maintenant, je vous conseille de vous intéresser au travail de Juliette George, qui est pour l’instant la première artiste contemporaine dont le travail, non seulement me plaît, mais me paraît riche de réflexions infinies.

Littérairement vôtre,

Ève

Traditionnellement attribué à Aristote, le Problème XXX est une réflexion philosophique sur les liens entre le Génie humain et la mélancolie (ou bile noire). Cf. la théorie des humeurs, élaborée dans l’Antiquité et toujours omniprésente dans la littérature moderne (notamment au Moyen Âge et dans le théâtre classique).

Voltaire, Dictionnaire philosophique portatif, 1764.

Évidemment, je me concentre ici sur les représentations de la folie, et pas sur son existence (ou non) et ses définitions psychologiques ou neurologiques. La question de la folie est posée ici comme question littéraire et non médicale.

Aristote, La Politique, 335-323 av. J.-C.

Juliette George, Sympathies n°1, 2024.

Roman Jakobson, “Closing statements : Linguistics and Poetics”, in Style in langage, 1960 (trad. Nicolas Ruwet).

Michel Foucault, “La littérature et la folie”, in Critique, n°835, 2016.

André Breton, Manifeste du surréalisme, 1924.

Juliette George, Sympathies n°1, 2024.

PMR = Personne à mobilité réduite.

Passionnant et combien tous tes commentaires du mythe américain, de la nostalgie sont toujours aussi vrais aujourd’hui. Ça me parle car j’étudie West Side Story et tous tes commentaires s’inscrivent dans ma séquence et les thèmes abordés. Merci 🙏 !