Roman-photo, octobre 2024

Où je vous dévoile ma pellicule du mois d'octobre pour vous parler de ma nouvelle vie de doctorante, mais aussi de lecture et d'écriture.

Si vous avez suivi (mais vous n’avez peut-être pas que ça à faire), j’ai commencé en septembre une série d’articles mensuelle, où je reviens, en photos et en mots, sur le mois qui vient de se dérouler. Si je parle de mes favoris culturels du mois sur ma chaîne youtube, cet espace a pour vocation d’être plus ancré dans mon quotidien – donc de ma vie de doctorante en 1ère année de thèse, qui donne un cours par semaine à la fac de lettres. Et qui parfois écrit son recueil de nouvelles. Mais en gros je parle surtout de ma thèse (sue me).

Alors… qu’est-ce que j’ai fait en octobre ? (La vraie question étant, en réalité, qu’est-ce que j’ai photographié en octobre ?, puisque c’est à partir de ces photos que je raconte mon quotidien).

1. J’ai lu des livres

Pour commencer, débarassons-nous des évidences : en octobre, comme en septembre, comme toujours, j’ai lu des livres. Et comme toute personne qui lit, j’ai pris mes livres en photo.

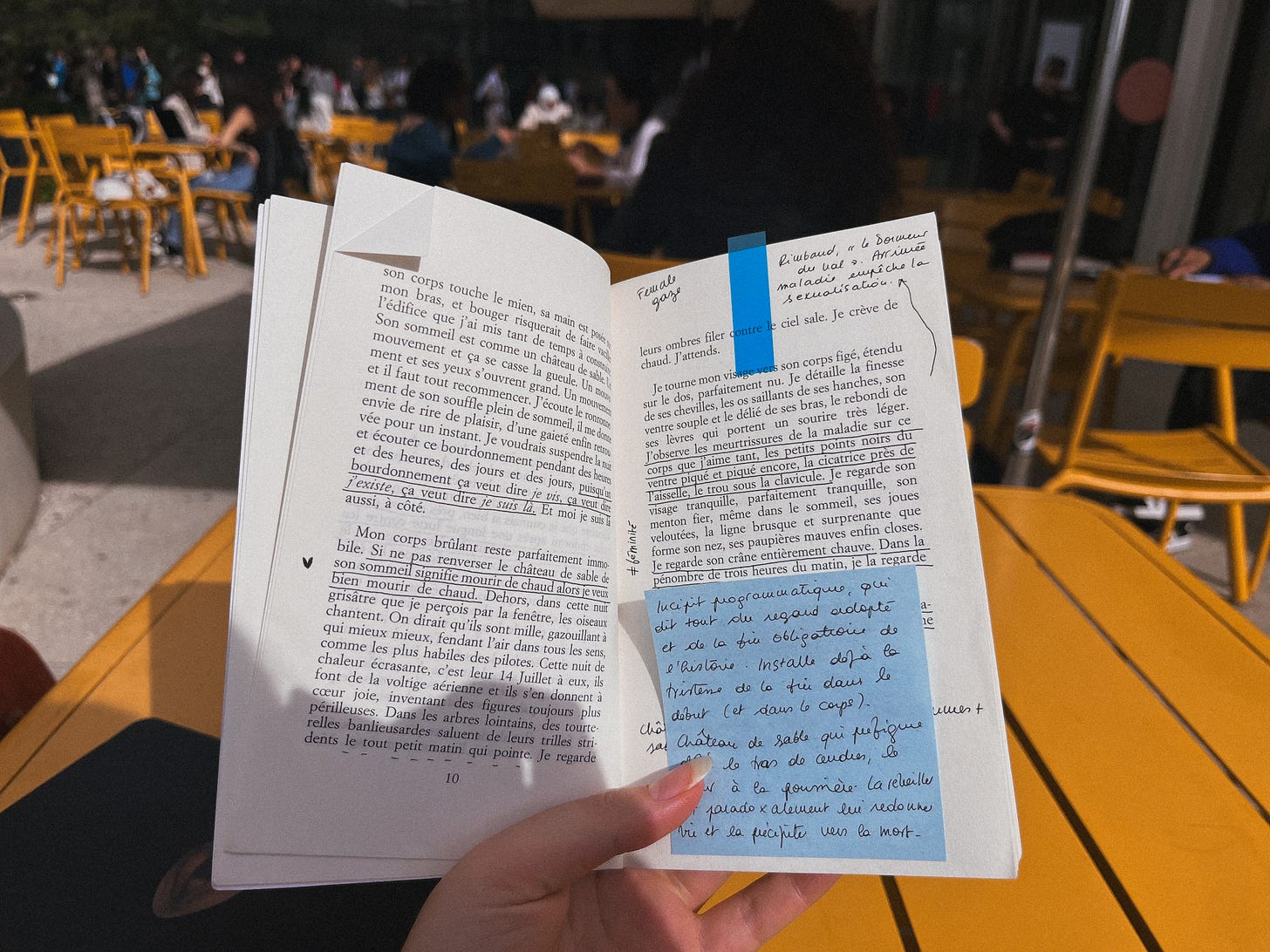

Mercredi, 11h36. Je sors du cours que je viens de donner, j’ai parlé pendant 3 heures, donc je décide de m’installer au soleil en attendant mon amie qui travaille à la BU1 et me rejoindra pour déjeuner. J’ouvre Ça raconte Sarah pour entamer ma lecture, et je découvre cet incipit incroyable, qui change un tantinet mon avis sur la littérature contemporaine. Je vous épargne les détails, j’en ai parlé en vidéo, mais c’est un très bel exemple de female gaze en littérature.

En octobre, j’ai aussi continué ma progression dans l’anthologie Romans fin-de-siècle, dirigée par Guy Ducrey :

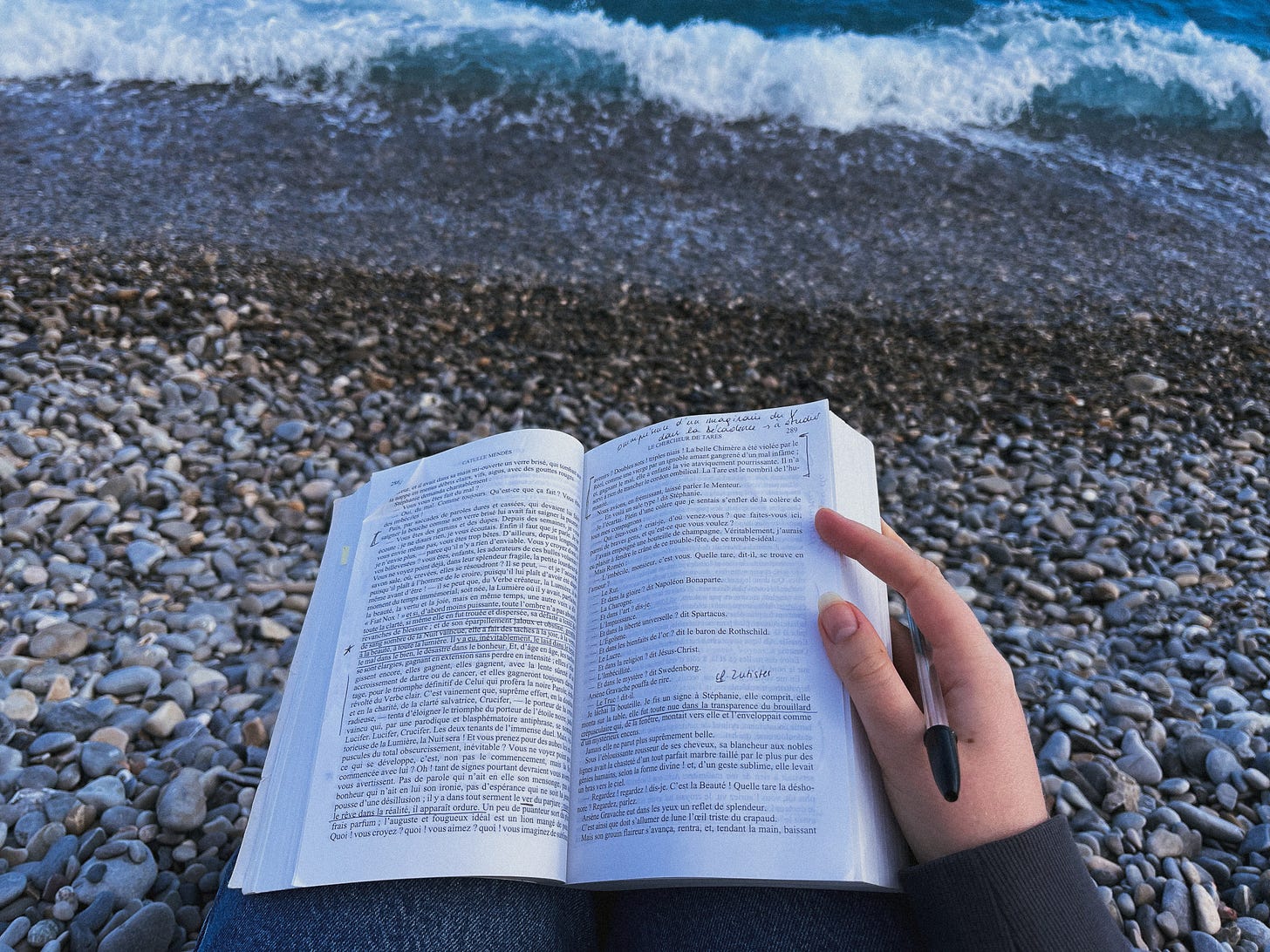

Samedi, 16h24. En week-end à Nice, je m’installe sur la plage pour lire Le Chercheur de tares jusqu’à ce que le soleil disparaisse et laisse place à la fraîcheur du vent. Ce livre est incroyable, j’ai envie de le dévorer et de le savourer en même temps, bref, c’est un chef-d’œuvre de la fin du XIXe siècle (comme il y en a tant).

Et puis, une lecture en suivant une autre…

Jeudi, 17h16. Après une après-midi de formation (au secours), je m’installe sur un banc pour lire La Cafetière, petit recueil de nouvelles de Théophile Gautier, en attendant une amie avec laquelle je m’apprête à aller boire un verre. Des gouttes de pluie commencent à tomber, je remets fortement en question mon choix de ne pas porter de collants, mais je pose quand même avec mes très beaux ongles (faits par une autre amie).

2. J’ai écrit (un peu)

Récemment, j’ai imprimé mon manuscrit (loin d’être fini), et je le complète en écrivant à la main (pour une raison simple : je fuis les écrans comme la peste). Ce choix a contribué à augmenter mon “taux” d’écriture, moins irrégulier qu’auparavant, même si je suis évidemment très prise par ma recherche (ndlr; mon travail).

Vendredi, 18h11. Pendant ce même week-end à Nice, je m’attèle à l’écriture de cette nouvelle qui me suit depuis le printemps. C’est la plus longue nouvelle du recueil, donc je prends mon temps pour la développer, petit à petit, et pour la faire grandir dans ma tête puis sur le papier. Pendant ces quelques jours, j’écris une scène de cauchemar que j’aime beaucoup, et je prends conscience de l’ampleur que je vais pouvoir donner à cette histoire qui est loin d’être terminée.

Si mon écriture vous intéresse, je vous renvoie vers la newsletter que j’ai publié il y a deux semaines : Interlude (nouvelle).

3. Je suis sortie

Malgré les apparences, je suis loin d’être casanière, et je ne survis pas sans un équilibre parfait entre recherche-écriture et sorties-vie. Évidemment, je prends moins de photos dans ces moments-là, mais tout de même, j’ai quelques épisodes à narrer.

Vendredi, 20h27. À Nice, je découvre Le Cèdre, un restaurant libanais situé 4 boulevard Risso. C’était tout simplement incroyable, et je ne peux que vous le recommander.

Substack m’informe que cette lettre est trop longue pour le format mail : si vous la lisez depuis votre boîte mail, je vous conseille donc de l’ouvrir dans votre navigateur, sinon la fin risque d’être coupée.

Samedi, 18h37. Je me rends à Marseille pour aller voir She was a friend of someone else avec une amie. C’est une pièce de théâtre de Gosia Wdowik qui évoque (et montre avec une justesse…!) l’épuisement militant, ce moment où vous avez la sensation profonde que votre militantisme ne sert plus à rien, ce moment où tout le monde vous abandonne, où vous vous trouvez dans une impuissance infinie. C’est l’histoire d’une femme qui tente par tous les moyens de mettre en place une action pour contrer l’interdiction de l’avortement en Pologne, mais qui se retrouve face à un mur d’indifférence. C’était très beau, très lent, ça faisait sentir au spectateur la profondeur de ce vide ; bref, j’ai beaucoup aimé.

Lundi, 21h15. Après une soirée entière à papoter avec d’autres doctorants de mon labo2 autour d’un (ou plusieurs) verres, nous nous décidons, affamés que nous sommes, à nous ruer sur une enseigne de burgers bien bobo (et c’était très, très bon) (et végétarien, évidemment).

Vendredi, 19h56. Après une séance de natation avec mes coéquipières, je m’apprête à rentrer chez moi. Le vendredi, nous faisons une petite heure de natation pure avec les quelques nageuses du groupe qui sont motivées – en temps normal, et pour nos deux autres séances de la semaine, nous sommes une équipe de natation synchronisée.

4. J’ai travaillé (ma thèse !!! je peux enfin parler de ma thèse !!!)

Passons enfin aux choses sérieuses… Déjà, petit détour par un autre travail inclus dans mon contrat doctoral : les cours que je donne à l’université.

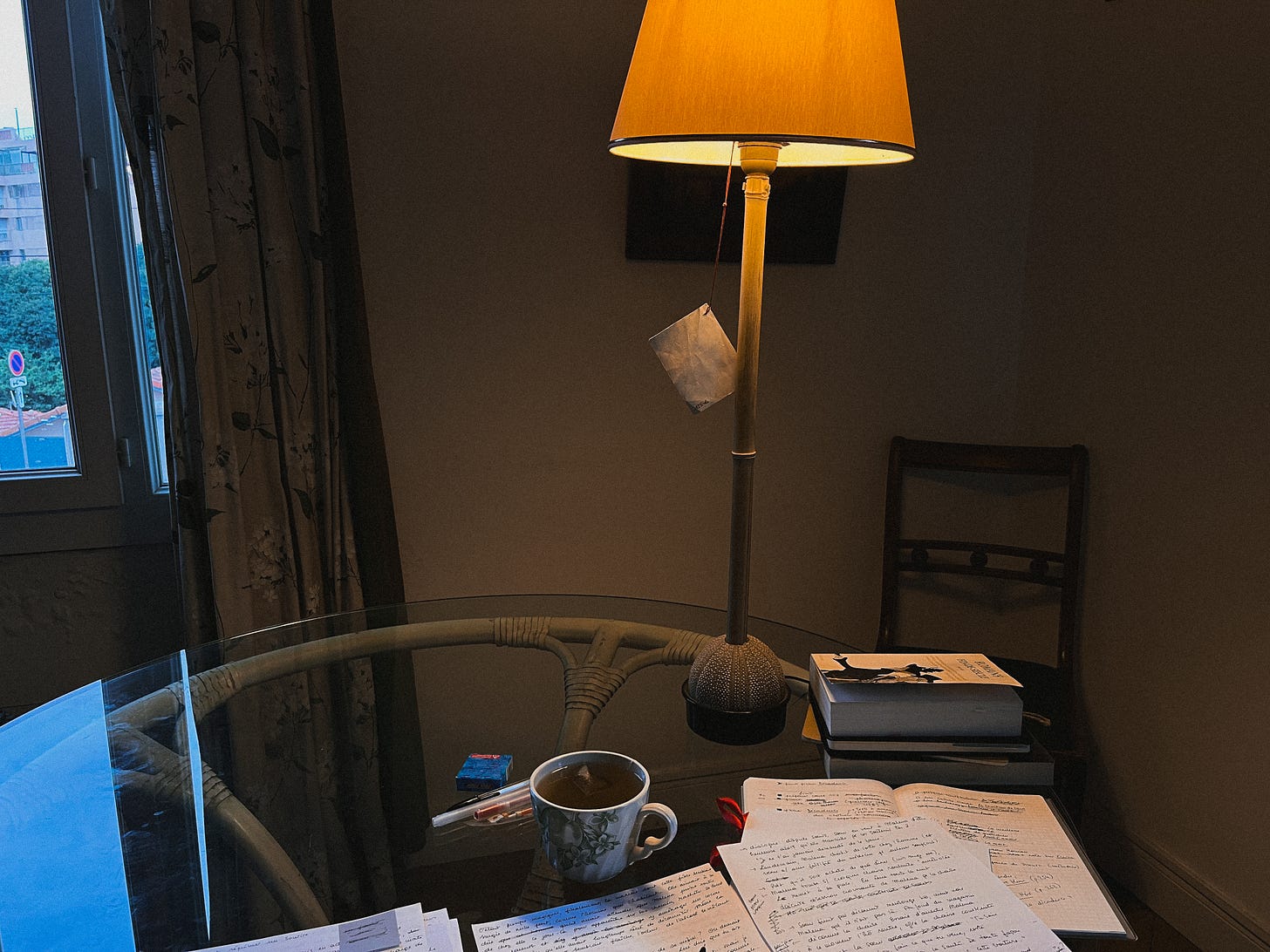

Mercredi, 07h44. Arrivée en avance, je prends le temps de me réveiller avant de faire entrer les étudiants. Pour ce semestre, je donne un cours sur la notion d’écriture féminine, notion très problématique et surtout centrale dans mon travail de thèse. Ce cours est construit autour de deux œuvres contemporaines : L’Évènement d’Annie Ernaux et Écrire de Marguerite Duras. Même si l’enseignement n’est définitivement pas ma tasse de thé (contrairement au thé noir citron du CROUS, présent ci-dessus), je prends plaisir à partager tout ce que je sais de la littérature féminine, et à voir les étudiants s’approprier des concepts relativement compliqués (la légende dit que je suis incapable de donner des cours simples).

Mardi, 15h39. Je passe la plupart de mes journées dans la salle de l’université réservée aux doctorants. Cette après-midi, je continue de ficher le premier livre sur lequel je me penche ce mois-ci : La Décadence. Le mot et la chose de Jean de Palacio, référence incontournable pour une thèse sur le mouvement décadent. C’est un livre très intéressant, qui permet de définir tout ce qui est caractéristique de la poétique et de l’esthétique décadentes.

Vendredi, 09h28. Je commence à ficher un nouveau livre : Cette femme qu’ils disent fatale de Mireille Dottin-Orsini. C’est passionnant et tristement éclairant, puisque l’autrice y décèle toutes les formes de femmes fatales – et donc de misogynie – présentes dans les œuvres décadentes. Sexualisation, mythes, médicalisation, esthétisation de la femme morte… Dottin-Orsini revient sur toutes ces “tares” de la littérature décadente et en fait une typologie détaillée.

Lundi, 14h51. Troisième livre du mois : je m’attèle à l’ouvrage de Marie-Jo Bonnet, Les Relations amoureuses entre les femmes (XVIe-XXe siècle). Je ne m’intéresse réellement qu’aux deux derniers chapitres, qui établissent, entre autres, un recensement de la figure de la lesbienne dans la littérature décadente. Sur les femmes se rendant au salon, appelé “Temple de l’Amitié”, tenu par Nathalie Clifford Barney, Bonnet écrit :

Que venaient-elles chercher d’autre dans son salon, si ce n’est la chaleur structurante d’un groupe social, d’une force, d’une contre-culture, en un mot un contre-pouvoir capable un jour ou l’autre d’instaurer les conditions de sa propre visibilité3 ?

Dimanche, 08h18. En terminant mon petit-déjeuner, je lis Resurrecting Jane de la Vaudère. Literary Shapeshifter of the Belle Époque de Sharon Larson. C’est une biographie de Jane de la Vaudère, une des autrices de mon corpus. Sharon Larson décrit toutes les étapes de l’établissement de son œuvre littéraire, en passant par ses différents plagiats d’auteurs masculins – et le moment où elle-même accuse Colette de plagiat. C’est un livre plus qu’intéressant pour ma thèse, bien qu’il soit plus historique que littéraire – mais ça, j’en ai déjà parlé ici :

Je vous laisse donc avec ces favoris culture, qui viendront compléter ce bilan mensuel.

Littérairement vôtre,

Ève Antonov

BU = Bibliothèque universitaire.

Labo = Laboratoire de recherche. Chaque école doctorale est divisée en plusieurs labos spécifiques ; le mien est (logiquement) un labo de littérature.

Marie-Jo Bonnet, Les Relations amoureuses entre les femmes (XVIe-XXe siècle), Odile Jacob, coll. “Poches”, 2022, p. 275.

Bonjour, utilises-tu une tablette Remarkable ? J’en ai entendu parler et je crois que tu en as une. Si c’est bien cela, est-ce que tu la conseille ?

Merci.